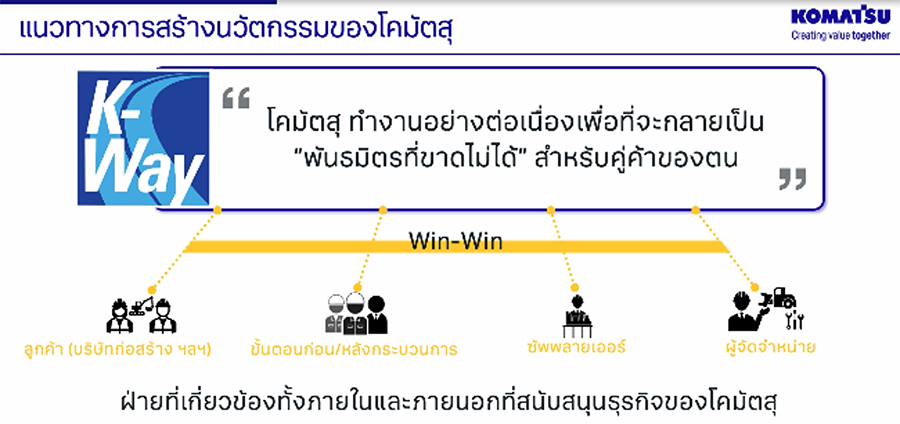

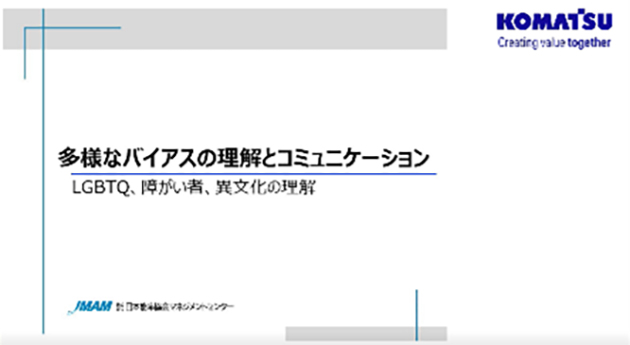

コマツでは、D&Iをイノベーションの源泉であると捉えています。互いの個性や能力を認め合い、活かし合うことができる環境の実現が、イノベーションの創出、ひいては会社全体の成長につながるものと考え、多様な人材が活躍できる環境整備や多様な働き方・両立支援等の各種制度の拡充を通じてD&Iの推進に取り組んでいます。また、社員の意識を醸成するため、「D&Iリテラシー向上活動」として、D&Iに関する動画・コラムなどの配信によるプロモーション活動を実施しています。国内コマツグループ全管理職を対象に、2022年度のアンコンシャス・バイアスセミナー、2023年度の心理的安全性セミナーに続き、2024年度には職場の対人関係を向上させるためのEQ(Emotional Intelligence)に関するセミナーを開催しました。加えて、D&Iとイノベーションの関係性をコマツウェイから紐解くe-Learningをグローバルで展開しています。

全世界で事業を展開し、海外売上比率が約9割、海外で働く社員が約7割を占める当社グループにとって、グローバルリーダーの育成が成長の大きな鍵を握ります。海外現地法人では、ナショナル社員(現地社員)がトップマネジメントとして経営を担うケースが多数を占めるだけでなく、主要な海外現地法人のトップについてはその地域のみならず連結経営の一端を担う「グローバルオフィサー」に任命しています。更に、グローバルオフィサーの中でも経営の中核を担う人材を当社の執行役員に任命しています。また、国内外における約700の主要なポジションを「グローバルキーポジション」として位置づけてサクセッションプランを策定するとともに、経営層やその候補者を対象とした「グローバルマネジメントセミナー」や、事業・機能の中核を担うミドル層を対象とした「コマツウェイリーダーシップ開発研修」の実施など、グローバルに次世代リーダーの計画的な育成に取り組んでいます。また、世界中のお客さまの稼働現場で持続的にプロダクトサポートを担うエンジニアも育成しています。専門教育機関である「コマツフィリピン株式会社」では、これまでに150人以上のエンジニアを育成してきました。約6年間の研修プログラムを修了した卒業生は、「グローバルエンジニア」として、世界中で活躍しています。

ジェンダー・ダイバーシティの取り組みとして、グローバル連結のKPIとして女性正社員比率、女性管理職比率の目標値を設定し、その達成に向けて、女性の積極的な採用、研修の実施による計画的な育成やキャリアの継続のための環境整備、より責任と権限のある立場への積極的な起用といった諸施策を進めています。女性の活躍を推進するための諸施策は、誰もが働きやすく能力を最大限に発揮できる環境整備につながることから、今後もグループを挙げて活動を進めていきます。

| 2024年度 | うち女性社員数 (女性社員比率) |

うち外国籍社員 (外国籍社員比率) |

うち経験者採用社員 (経験者採用比率) |

||

|---|---|---|---|---|---|

| 役員・グローバルオフィサー | 58人 | 3人 (5.2%) |

16人 (27.6%) |

11人 (19.0%) |

|

| うち執行役員(国内)※ | 30人 |

2人 (6.7%) |

0人 (0.0%) |

1人 (3.3%) |

|

| 管理職 | 1,905人 |

172人 (9.0%) |

16人 (0.9%) |

418人 (22.3%) |

|

| うち部長職以上 | 406人 |

15人 (3.7%) |

0人 (0.0%) |

58人 (14.3%) |

|

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| グローバル連結 | ||||||

| 女性正社員比率 | 14.1% | 14.5% | 14.9% | |||

| 女性管理職比率 | 10.3% | 11.1% | 11.9% | |||

| コマツ単独 | ||||||

| 女性正社員数 (比率) |

1,507人 (12.3%) |

1,564人 (12.6%) |

1,624人 (13.0%) |

|||

| 女性マネジメント数 (比率) |

341人 (9.5%) |

376人 (10.1%) |

411人 (10.6%) |

|||

| うち女性管理職 (比率) |

149人 (8.0%) |

163人 (8.7%) |

172人 (9.0%) |

|||

| うち女性ジュニアマネジメント (比率) |

192人 (11.0%) |

213人 (11.5%) |

239人 (12.2%) |

|||

「コマツの行動基準」において、国籍や人種、宗教、年齢、性別、障がいの有無に加え、性的指向・性自認を理由とした不当な差別の禁止を明記し、性的少数者への差別的な言動を、ハラスメントとして懲戒対象としています。また、LGBTQに関する社内相談窓口の設置、同性パートナーシップの認定や福利厚生の適用範囲拡大など、制度の整備を進めるとともに、国内コマツグループ全社員を対象とした教育の実施や、LGBTQに関する理解を促進する動画を全社員へ配信するなど、LGBTQに関する理解促進に努め、誰もが働きやすい環境づくりに取り組んでいます。

コマツでは、障がい者雇用率を中期経営計画におけるKPIとして掲げ、グループ全体で様々な取り組みを実施しています。

2008年3月、コマツにおける障がい者の雇用を促進させる専門組織として「ビジネスクリエーションセンタ(BCC)」を人事部内に設立しました。BCCでは知的・発達障がいを持つ社員が勤務しており、現在11拠点に展開しています。それまで外部に委託していた業務や各種事務作業をBCCが行うことで、BCCの職域拡大と会社全体の作業効率化を両立しています。各事業所には指導員が配置されており、日常の執務について教育やアドバイスを行っています。ただ与えられた仕事をこなすのではなく、他の社員と同様、半期毎に目標管理面談を行い、個人の業績評価によって報酬に差を設けることで、個々が自らの目標をもって執務に取り組むことを促進し、将来の自立・自活を目指した育成を行っています。

このようにコマツでは、雇用率という数値目標だけではなく、障がいを持つ社員たちと他の社員とが力を合わせて、誰もが「やりがい」をもって働ける職場づくりを目指しています。

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|

| 障がい者雇用率 | 2.73% |

2.72% |

2.78% |

| BCC拠点数 |

11拠点 |

10拠点 | 10拠点 |

| BCC人員数 |

165人 |

165人 |

169人 |

日本では少子高齢化が今後ますます進んでいくなか、全世代社員の生産性向上とシニア層の更なる戦力化への取り組みは、社会的な要請への対応はもちろんのこと、企業としての持続的な成長のために今後も継続していくべき施策の一つと考えています。

コマツでは、2006年の「定年後再雇用制度」導入、2013年からの希望者全員の65歳までの再雇用(対象:一般社員)など、これまでも取り組みを進めてきましたが、2021年からは最長65歳定年を選択できる選択定年制を国内グループ全体で導入しています。また、これに加え、社員がキャリア・ライフを考えるきっかけの一つとなる研修機会の提供や能力開発のための有給休暇制度、支援金制度など、コマツで安心して働き続けられる制度のみならず、社員自らが自身の価値観に基づいた働き方を実現できるよう支援の枠組みを拡充しています。

| 制度・施策 | 内容 |

|---|---|

| 選択定年制 | 60歳定年、62歳定年(管理職)、65歳定年(一般社員)を社員自身で選択できる制度。 62歳/65歳定年選択時も60歳以前と同様の待遇 |

| パートタイム 勤務制度 |

60歳定年、62歳定年を選択し定年後再雇用された際に、パートタイム勤務が可能な制度。 勤務時間はフルタイム社員の1/2~3/4の範囲で設定でき、1日あたりの勤務時間だけでなく、週あたりの勤務日数の設定が可能 |

| 副業制度 | 定年後再雇用されたパートタイム社員へのキャリア支援として、一定要件の下、副業を認める制度 |

| キャリア支援制度 | ①キャリアライフプランセミナー 45歳以上の社員全員を対象に実施し、将来の仕事や働き方、生活やマネープランを考えることで、社員の主体的・自律的なキャリアビジョンの策定を促進 ②再就職支援制度 45歳以上の社員を対象に、能力開発休暇制度、再就職支援サービスなどを提供し、社外での将来のキャリアにチャレンジしたい社員を支援 |

|

2022年度 |

2023年度 |

2024年度 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 各年度60歳到達者 |

355人 |

301人 |

265人 | ||

| うち60歳以降雇用継続者 |

325人 |

282人 |

244人 | ||

| うち62歳/65歳定年選択者 |

292人 |

262人 |

227人 | ||

| うち60歳定年後再雇用者 |

33人 |

20人 |

17人 | ||

| うち60歳退職(60歳時退職率) |

30人 (8.5%) |

19人 (6.3%) |

21人 (7.9%) |

||

「多様な働き方の実現」に向けて、2020年度に社員のキャリア継続と生産性向上を目的とした「在宅勤務制度」を拡大し、2021年度には「フレックスタイム勤務制度」のコアタイムを廃止するなど、場所や時間にとらわれない柔軟かつ自律的な働き方を促進しています。

| 制度・施策 | 内容 | |

|---|---|---|

| 多様な働き方関連 | フレックスタイム 勤務制度 |

フレキシブルタイム(5:00~22:00)の間で、自由に始業・終業時刻が決定可能(コアタイムなし) |

| 裁量労働制度 | 専門業務型裁量労働制を導入。研究開発職等、裁量の高い業務に従事する社員は、自己の裁量をもって業務遂行が可能 | |

| 在宅勤務制度 | 社員のキャリア継続や生産性の向上を目的に、回数の制限なく、自宅での執務が可能。在宅勤務手当支給 | |

コマツでは、社員の「ワークライフバランス」を考えていく上で、総実労働時間の削減と各種制度の整備という両方の視点から取り組んでいます。総実労働時間の削減については、法令(36協定)遵守を基本としつつ、労働組合と協調し、「年間2,100時間未満・年次有給休暇全員20日以上取得」という具体的な目標を掲げて取り組んでいます。各種制度の整備においては、勤務間の「インターバル制度」など、仕事と生活のバランスだけでなく、安全・健康な働き方の確保という視点でも取り組みを進めています。

また、育児・介護・私傷病といったライフイベントについて、法定を上回る休暇・休業制度を設けるとともに、年次有給休暇とは別に様々なライフイベントについて利用することのできる「ライフサポート休暇」制度を設けることで、セーフティネットを拡充させています。さらに、ハード面としての制度の整備だけでなく、ソフト面からの支援施策も並行して実施していくことで、社員がライフイベントの際に個々のおかれた状況に応じて安心して利用できる「両立支援」の環境づくりを進めています。

| 制度 | 内容 | |

|---|---|---|

| 育児関連制度 | 育児休業 | 出産から保育園入園まで最大3年間取得可能(分割取得可・満2歳(104週程度)まで手当支給)。(法定の休業期間は最長2年)。また、配偶者の転勤等による小学校3年修了までの子の養育のため最大3年間取得可能。 |

| 育児短期間勤務 | 小学校卒業までの子の養育のため、1日最大3時間の労働時間短縮が可能(分割取得可)。(法定の対象は小学校就学前の子) | |

| 産後パパ育休 | 子の出生後8週間以内に4週間(28日)上限として取得可能(分割取得可・満2歳まで手当支給) | |

| 通院休暇 | 妊娠中または出産後1年以内で健康診査を受診する場合は、医師の指示に従い休暇(有給)を取得可能。 | |

| 保育費用の補助 | 保育園に入園する2歳までの乳幼児の保育料の一部補助(月額1万円) | |

| 子の看護等休暇 | 小学校3年修了までの子ども1人につき年間5日、2人以上であれば年間10日取得可能(有給) | |

| 保育設備整備 | ベビーシッター等保育サービスや、事業所内託児施設等を整備。また、各事業所に設置されている健康管理室では、保育のための個室の利用や母乳の冷凍など多目的利用が可能 | |

| 介護関連制度 | 介護休業 | 家族の介護のため最大3年間取得が可能(分割取得可、通算93日まで手当支給)。(法定の休業期間は通算93日まで) |

| 介護短時間勤務 | 1日最大3時間労働時間を短縮でき、通算で3年間まで取得可能(分割取得可) | |

| 介護休暇 | 要介護家族1人につき年間5日、2人以上であれば年間10日取得可能(有給) | |

| 休暇・休業制度 | 年次有給休暇 | 法定の年次有給休暇は入社後6ヵ月時点で出勤率8割以上の場合に年間10日間付与されるが、コマツでは入社時から年間20日を新規付与(原則)。半日単位の取得が可能 |

| ライフサポート休暇 | 私傷病・出産・養育・介護のために利用できる休暇(有給)で、年間5日を新規付与。最大40日まで積立可。 妊娠の場合は妊娠中から産前休暇前まで、育児の場合は中学3年修了までの子の学校行事にも利用可能。時間単位の取得も可能 | |

| リフレッシュ休暇 | 社員のリフレッシュを目的とした連続5日間の年次有給休暇取得を促進。 勤続15年、25年、35年の年には新規に連続5日間の年次有給休暇と旅行引換券付与 |

|

| インターバル制度 | 勤務終了後に一定時間以上の休息時間を設け、社員の生活時間や睡眠時間を確保する制度。勤務の間隔(インターバル)を少なくとも10時間確保することを規定 | |

| ボランティア奨励制度 | 長期有給休暇として最大2年間、短期特別休暇(有給)として年間12日取得可能 | |

| 配偶者転勤帯同休職制度 | 配偶者の1転勤につき、最大3年間取得可能(社員1人につき、1回までの取得) | |

| 不妊治療休職制度 | 不妊治療を受けるため、最大1年間取得可能(社員1人につき、1回までの取得) | |

| 私傷病短時間勤務 | 私傷病による定期的な通院等のため、1日3時間(特殊な事情があり会社が認めた場合は5時間まで)労働時間を短縮でき、最大6カ月間取得可能 | |

| 支援施策 | 内容 | |

|---|---|---|

| 育児関連支援 | 社内研修時の 託児サービス |

コマツグループ社員のグローバルな人材育成の機能を担う研修施設(コマツウェイ総合研修センタ[石川県小松市])において育児中の社員が安心して研修を受講できるよう託児サービスを提供 |

| 男性育児支援セミナー | 育児と仕事の両立を支援するため、子育てする社員のサポートと上司や同僚など周囲の理解促進を目的とした育児セミナーを開催 | |

| 男性の育児休業取得に向けた環境整備 | 育児参画に対する男性社員の意識改革、上司や同僚など周囲の理解促進を狙いとした、育児休業取得に関するeラーニングと育児休業の取得経験がある男性社員によるインタビュー動画の公開を実施 | |

| 介護関連支援 | 介護セミナー | オンラインまたは対面で専門家によるセミナーを開催し、介護の心構えや仕事との両立について考える機会を提供。 |

| 介護個別相談会 | 社外専門家による個別相談会を毎月開催し、一人ひとりの事情に沿った支援を実施 | |

| 治療関連支援 | 治療と仕事の両立 相談窓口 |

健康・安全の観点から治療と仕事の両立に関して相談できる窓口を各事業所に設置。また不妊治療休職制度の導入等、治療が必要な社員が安心・安全に就労できる環境整備を推進 |

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|

| 育児休業取得者数※1 |

184人 |

217人 | 229人 |

| うち男性 | 121人 | 160人 | 173人 |

| うち女性 | 63人 | 57人 | 56人 |

| 育児休業取得率※1 | 34.5% | 45.0% | 50.1% |

| うち男性 | 25.7% | 37.6% | 43.2% |

| うち女性 | 100% | 100% | 98.2% |

| 育児休業復職率 | 99.9% | 100% | 98.9% |

| 育児休業以外の育児関連休暇取得者も含む休暇・休業取得者数・取得率※2 |

361人 (76.9%) |

349人 (82.1%) |

328人 (82.0%) |

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|

| 介護休業取得者数 | 7人 | 2人 | 3人 |

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|

| 平均付与日数 | 20.0日 | 20.0日 | 20.0日 |

| 平均取得日数 | 20.8日 | 20.9日 | 20.8日 |

| 平均取得率 | 104.0% | 105.0% | 104.0% |

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|

| 制度利用者数 | 32人 | 42人 | 44人 |

| うち長期休暇制度利用者数 | 0人 | 1人 | 1人 |