コマツの経営の基本は、「品質と信頼性」を追求し企業価値を最大化することであり、これを阻害する一切の不確実性を「リスク」として捉え、コマツグループ全体の持続的発展を脅かすあらゆるリスクに対処すべく対策を講じています。

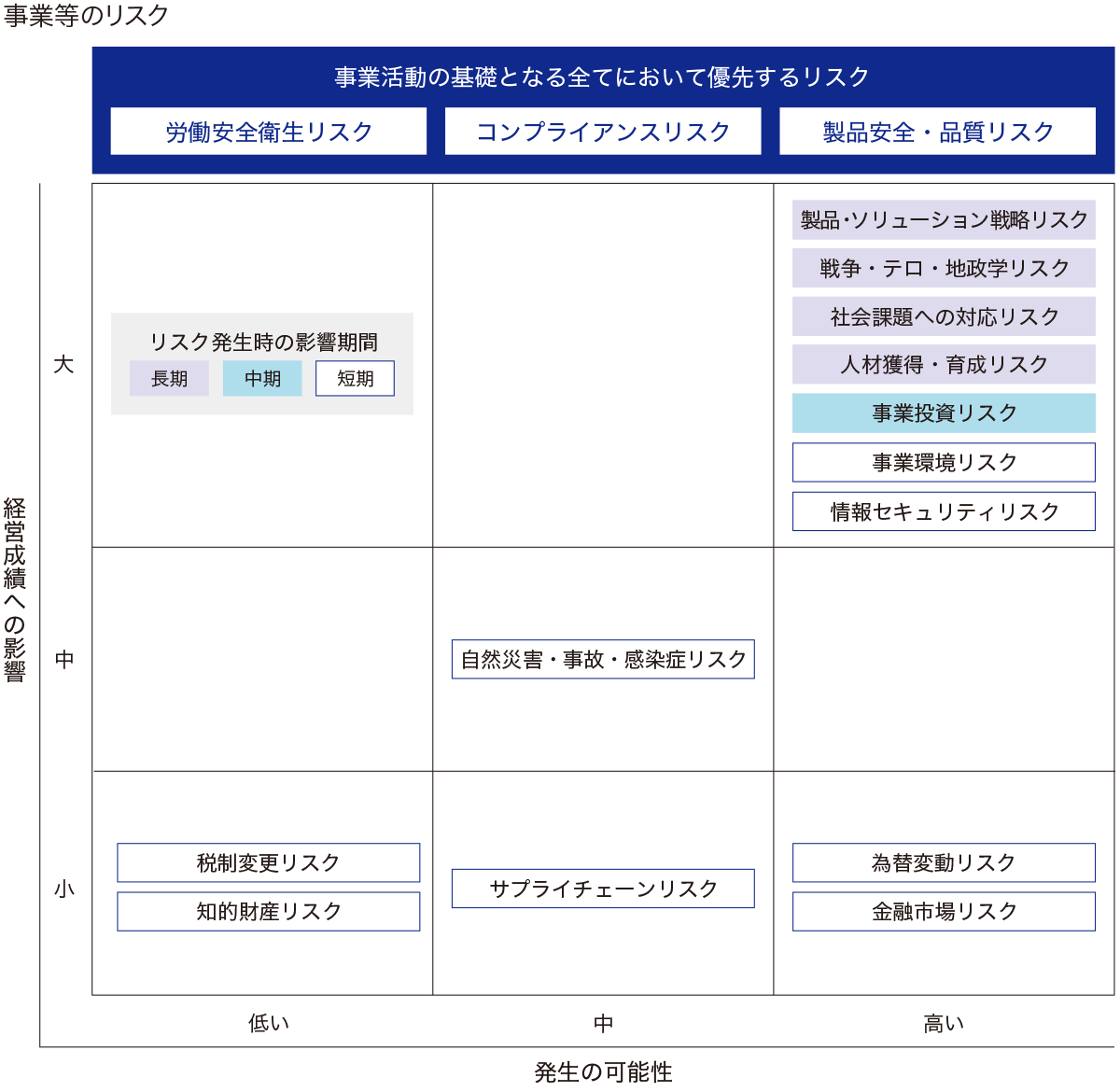

コマツでは、事業活動に影響を与える可能性のあるリスクを全社横断的な観点で洗い出し、「経営成績への影響」「発生の可能性」「リスク発生時の影響期間」で評価を行い、リスクの優先度を決定しています。また、全社的に重要なリスクである「コーポレートリスク」および各地域の事業活動に影響を及ぼす可能性のある各国・各地域特有のリスクである「リージョナルリスク」を特定し、対策責任部門を決定したうえで、リスク回避・最小化、機会の最大化に向けた活動を実施しています。2024年度は、新たな中期経営計画(2025-2027)の策定にあたり実施したマテリアリティ分析のもと、事業環境の変化を反映したリスクと機会を洗い出し、優先度の評価を行いました。

なお、リスク管理に関するコマツグループ全体の方針の策定、全社横断的な観点でのリスクの選定と評価による「コーポレートリスク」の特定、リスク対策実施状況の点検・フォロー、リスクが顕在化したときのコントロールを行うため、社長を委員長とする「リスク管理委員会」(委員長:社長、副委員長:総務管掌役員、事務局:総務部リスクマネジメントグループ)を設置(2024年度は6月、10月、2月に開催)し、審議・活動の内容を定期的に取締役会に報告しています。

2024年度のリスク評価結果に基づくリスクマップ(リスクの優先度)は以下の通りです。

なお、リスクの詳細については、第156期有価証券報告書を参照ください。

リスク評価結果(前年からの変化)

| 分類 | 項目 | 経営成績への影響 | 発生可能性 | 影響期間 |

|---|---|---|---|---|

| 戦略リスク | 製品・ソリューション戦略 | 大 | 高 | 長期 |

| 事業環境 | 大 | 高 | 短期 | |

| 事業投資 | 中→大 | 中→高 | 中期 | |

| 社会課題への対応 | 大 | 高 | 長期 | |

| オペレーショナルリスク | サプライチェーン | 中→小 | 中 | 短期 |

| 人材獲得・育成 | 大 | 高 | 長期 | |

| 情報セキュリティ | 中→大 | 高 | 短期 | |

| 知的財産 | 小 | 低 | 短期 | |

| 財務リスク | 金融市場変動 | 小 | 高 | 短期 |

| 税制変更 | 小 | 低 | 短期 | |

| 為替変動 | 小 | 高 | 短期 | |

| ハザードリスク | 戦争・テロ・地政学 | 大 | 高 | 長期 |

| 自然災害・事故・感染症 | 中 | 中 | 短期 |

2024年度のコーポレートリスクは以下の通りです。

| 製品・ソリューション戦略に関するリスク | |

|---|---|

| リスクの説明 | 当社は、「ものづくりと技術の革新で新たな価値を創り、人、社会、地球が共に栄える未来を切り拓く」という存在意義のもと、電動化機械やスマートコンストラクション、鉱山の自動化(AHS等)、データドリブンビジネス(KOMTRAX等)を通じて、将来の市場や社会のニーズを踏まえて新たな製品・ソリューションの創出と市場導入を推進しています。しかし低炭素技術の進展や電動化といった世界的な動きが加速する中で、顧客のニーズに合致した製品・ソリューションを市場が要求する時期までに開発できない場合や、開発した製品・ソリューションが顧客の評価を得られない場合には、市場での競争力を失う可能性があります。特に、電動化が市場の主流となる状況においては、当社のビジネスモデルもその変化に適応する進化が求められますが、適応ができない場合には、既存の収益源を失うだけでなく、市場での競争力も低下する恐れがあります。 |

| 事業へのインパクト | 競合他社に対して優位性を維持できる製品・ソリューションが提供できない場合、当社の経営成績に影響を及ぼし、かつその影響が長期化する可能性があります。 |

| リスク低減アクション | 当社では、2020年から2024年に至るまで、7機種の電動化建機を欧州や日本の市場を中心に導入してきました。今後は、お客さまの選択肢を増やすため、機種系列を拡大していきたいと考えています。また、電動化建機の課題となる給電インフラの整備についても、水素混焼エンジンを用いた発電機をパートナー企業と共同で開発し、電動ミニショベル向けの給電装置として、実証実験(PoC)を開始しています。 2025年4月にドイツで開催された「bauma2025」では、イノベーション、持続可能性、デジタル化をテーマに、新世代油圧ショベルの欧州仕様車「PC220LCi-12」を初出展し、あわせて、大幅な燃費向上を実現した新世代ホイールローダー「WA485-11/WA475-11」や電動ショベル5機種の出展に加え、さまざまな現場ニーズに対応する充電・蓄電ソリューションも紹介しました。 当社は2023年に、技術革新のスピードを加速させるため、米国のバッテリーメーカーであるAmerican Battery Solutions Inc.を買収しました。この買収により、同社のバッテリー技術と当社の専門知識を融合し、様々な環境に適した建設機械および鉱山機械用バッテリーの開発と生産を推進しています。今後は、ABS社のバッテリーを搭載した機種の拡大を進めるとともに、電動化建機に関わるキーコンポーネントの内製化も加速することで、電動化建機のライフサイクルに対応するバリューチェーンビジネスの確立にも取り組んでいきます。 さらに、2024年は環境負荷の低減に向けた新たな挑戦として、ブラジルの大手鉱山会社Valeおよび米国の大手エンジンメーカーであるカミンズとの協業を通じ、当社の超大型ダンプトラックにディーゼルとエタノールの混合燃料を使用可能なエンジンの開発を進めています。この協業により、今後数年間でValeの鉱山現場で稼働するコマツの超大型ダンプトラック830Eおよび930Eについて、環境負荷の低いデュアルフューエル仕様への段階的な移行を目指し、CO2排出量の削減と鉱山オペレーションの持続可能性の向上に寄与していきます。 また、鉱山機械の主力機種である大型ダンプトラックHD785に水素専焼エンジンを搭載したコンセプトマシンを開発し、茨城工場で実証実験を開始しました。これは大型ダンプトラックに水素エンジンを搭載する世界初の試みであり、実証実験を通じて水素エンジン活用に向けた知見の蓄積を進め、未来の“水素建機”の開発に繋げます。このように、当社はカーボンニュートラルの実現に向けて新たな動力源の開発や活用を進めています。水素エンジンについては、ドイツのスタートアップ企業KEYOU GmbHと共同開発を行い、実証実験では走行性能や連続稼働時間、燃費などのデータ収集を行い、安全確保策の確認も実施しています。また、今後は安全管理や水素供給のインフラ整備といった課題も、業界団体や関係者と連携して解決を図っていきます。 さらに当社は、お客さまの現場で長期間稼働したエンジンやトランスミッションなどのコンポーネント(部品)を回収・再生するリマン事業を世界で展開しています。この資源循環型ビジネスは、当社のコンポーネント戦略を支える重要な要素であり、2023年11月にはハイブリッド油圧ショベルのキーコンポーネント(キャパシター、インバーター)のリマン対応を日本で開始しました。これにより、当社で開発・生産したキーコンポーネントのほぼ全てがリマン対応可能となり、コスト削減や環境負荷低減に寄与します。 また、ソリューションビジネスを成長させていくため、2021年4月に(株)NTTドコモ、ソニーセミコンダクタソリューションズ(株)、(株)野村総合研究所と共に、新会社(株) EARTHBRAINを発足しました。世界の建設現場における働き方改革が求められるなか、安全性、生産性、環境性の向上をめざし、建設業界におけるDXの推進に取り組んでいます。その一例として、EARTHBRAINと共同で、建設機械向けの遠隔操作システムを開発し、2023年3月よりお客さまへの提供を開始しました。本システムはSmart Construction Fleetおよび3D Machine Guidanceとの連動により、作業効率の最大化と安全性の向上を実現します。更に、ICT建機の拡販に加え、マシンガイダンスなどのICT機能を後付けできる「Smart Construction 3D Machine Guidance」を海外市場でも拡販し、事業の拡大を図りました。 また、2024年12月には、土木分野の主力機種である20トンクラス油圧ショベルをフルモデルチェンジし、「PC200i-12」として市場に投入しました。この新世代油圧ショベルは、Smart Construction®と連動する3Dマシンガイダンスを標準装備し、安全性や生産性の向上を実現するとともに、経験の浅いオペレーターでもストレスなく作業できる設計となっています。また、現場に出向くことなく進捗管理を把握・分析できるなど、建設業の働き方改革にも貢献しています。 鉱山現場の自動化推進に関しては、鉱山向け無人ダンプトラック運行システム(Autonomous Haulage System)の導入を着実に進めており、2025年3月末時点の累計導入台数は862台に達しています。さらに、安全性と生産性の両立を目指し、2020年6月からは鉱山向け遠隔操作ブルドーザー導入に向けた活動を開始し、2023年5月から大型ICTブルドーザー「D375Ai-8 遠隔操作仕様車」の商用稼働を開始しました。 |

| 社会課題への対応に関するリスク (a)気候変動への対応 |

|

|---|---|

| リスクの説明 | 当社は世界各国において事業を展開しており、気候変動、水資源の枯渇、人権の問題等の様々な社会課題を認識しています。気候変動などに対する社会的な関心が高まる中、当社は、気候変動を重要な経営課題の一つとして事業戦略上の目標に織り込み、気候変動をはじめとする社会課題に誠実に対応し、グローバル企業として社会・環境に対する責任を果たしつつ、事業活動を通じて社会に貢献していくことを目指しています。しかしながら、世の中が求める水準は常に変化しているため、社会からその対応が不十分とみなされる可能性があり、その結果、ブランドイメージや社会的信用の低下により、当社の経営成績に不利益な影響を与えるリスクがあります。 |

| 事業へのインパクト | 当社は、従来から環境活動を経営の最優先課題の一つとして位置付けています。2021年には、ダントツバリュー(顧客価値創造を通じたESG課題の解決と収益向上の好循環)の実現のため、2050年までにCO2の排出を実質ゼロにするカーボンニュートラルを目指すことを宣言し、2025年4月にスタートした中期経営計画においても同宣言をチャレンジ目標として掲げ、積極的な活動を展開しています。しかし、社会課題への対応が不十分、もしくはステークホルダーから不十分とみなされた場合、当社の経営成績に影響を及ぼし、かつその影響が長期化する可能性があります。 |

| リスク低減アクション | 気候変動リスクの低減に向けて、ライフサイクル全体のCO2排出量の大部分を占める製品稼働時の排出量を大幅に削減させるため、当社は電動化建機の市場導入や燃料電池および水素エンジンなどの先行研究を進めています。鉱山現場のカーボンニュートラル対応では、資源大手12社とのGHGアライアンスを通じて、あらゆる動力源で稼働可能な「パワーアグノスティックトラック」の開発に取り組んでいます。また高度なデジタル技術を用いた自動運転、遠隔操作により、効率の良い施工を可能とすることで、業界のトップリーダーとして、低炭素社会実現に向けた活動を推進していきます。また、TCFD提言に基づき、気候変動がコマツに及ぼすリスクと機会を評価し、シナリオ分析を通じてレジリエンスを強化するとともに、ステークホルダーとの健全な対話を通じて、気候変動や水セキュリティへの取り組みを推進しています。これらの活動を通じて、2030年までにCO2の排出を実質50%削減(2010年比)し、再生可能エネルギーの使用を50%にすること。それは、2050年までにCO2の排出を実質ゼロ(CO2の排出量と吸収量を±0)にするカーボンニュートラルという、チャレンジ目標につながっていくのです。 |

| (b)林業機械事業へのレピュテーションリスク | |

| リスクの説明 | 森林は、大気中の二酸化炭素を吸収する重要な機能を持ち、気候変動の抑制に大きく貢献しています。森林から得られる恩恵のひとつである木材は、成長過程で吸収した二酸化炭素を固定したまま利用されるため、燃焼しない限り長期的に炭素を貯蔵することが可能です。また、木材や紙は再生可能な素材であり、近年ではプラスチックの代替としても注目されています。このような利点は比較的低コストで実現できるため、森林の健全な育成と適切な管理が求められています。 一方で、林業は世界的に労働災害が多い産業の一つであり、林業機械の導入は作業の効率化と作業者の安全確保の両面で非常に重要です。機械化の推進は、より安全で持続可能な林業の実現に寄与します。このような外部環境を踏まえ、当社は、森林資源を持続可能に利用・再生し、環境・経済・社会の調和を図る「循環型林業」への寄与を目指しています。 しかし、森林資源の持続可能な利用や再生の重要性が十分に伝わらず、当社の取り組みや林業の重要な役割が正しく理解されない場合、特に伐採機械や伐採シーンのみが強調されることで、森林破壊や環境への配慮が欠如しているという誤解が生じる可能性があります。このような誤解は、当社の環境への取り組みや社会的責任が誤って解釈され、レピュテーションリスクが高まる懸念があります。 |

| 事業へのインパクト | 当社は、林業機械事業を建設・鉱山機械事業に次ぐ第三の柱と位置付け、強化を進めています。この事業はM&Aを通じて拡大しており、伐採・造材・搬出・植林の分野における機械化や、フリート管理、さらには伐採・搬出に関するソリューションを提供しています。しかし、上記のリスクが顕在化し、環境への配慮が不十分だと受け取られた場合、環境意識の高い顧客や投資家からの評価が低下し、ブランド価値の毀損や取引の縮小、売上の減少につながる可能性があります。さらに、ESGや環境に関する規制が強化される中で、当社がこれらの規制に適応するためのコストが増加すると、事業全体の収益性や競争力を低下し、当社の成長戦略にも悪影響を及ぼす恐れがあります。 |

| リスク低減アクション | 当社は、森林の持続可能な管理や循環型林業の推進に貢献する林業機械の重要性を、社会に正しく伝えていくことが重要と考え、伐採後の再植林への取り組み、木材の二酸化炭素固定効果、機械化による安全性向上の意義、そして森林による効率的な二酸化炭素吸収など、林業のポジティブな側面を積極的に発信しています。また、環境への配慮や社会的責任を明確にするため、ESGやSDGsの枠組みに基づく情報開示を強化しています。 さらに、当社は建設・鉱山機械からの二酸化炭素排出削減に加え、森林が担う環境保全やサーキュラーエコノミーの重要性にも注目し、特に、森林の管理や植林作業は依然として人手に頼る部分が多く残されているため、植林機械「プランター」やSmart Forestryソリューションを開発し、林業施業の効率化や再生サイクルの確立、持続可能で質の高い森林経営の支援を目指しています。 また、鉱山跡地を森林や農地として再生し、緑地を拡大する取り組みも行っています。北米の鉱山跡地をはじめ、中国やインドネシアでも社員による植林活動を展開し、地域の環境回復に貢献しています。 |

| 製品の安全・品質リスク | |

|---|---|

| リスクの説明 | 当社が提供する製品は、社内で確立した厳しい基準の下、品質と信頼性の維持向上に努めています。設計段階、品質確認段階で、人体への危害だけでなく財産、環境、公共への影響や、製品の出荷から廃棄処分に至るまでのライフサイクルにおけるハザードや使われ方の多様化によるハザードなど想定し、保護方策(本質的設計方策、安全防護/追加保護方策など)を実施しています。しかし、近年、各国・地域における製品規制や規格は年々厳格化しており、排出ガス規制やICT建機に関する電波認証、さらには欧州におけるサイバーレジリエンス法など、多岐にわたる法規制への対応が求められています。 万が一、これらの製品規制や規格への対応が遅れた場合、ビジネス機会の損失が懸念されます。また、予期せぬ製品の設計・製造に起因する不具合で事故等が発生した場合には、損害に対する賠償等の発生や、当社グループの評判・信用失墜により当社グループの経営成績に不利益な影響を与えるリスクがあります。 |

| 事業へのインパクト | 当社は、「品質と信頼性の追求」の基本姿勢のもと、「安全」「安心」を品質保証活動の最優先課題として取り組んでいます。しかし、製品の安全・品質に関わる重篤な問題が発生した場合、特にグローバルに事業を展開する当社には、ビジネス機会の損失、ブランドイメージの低下、顧客の信頼の損失、市場シェアの減少など多大な影響が及ぶ可能性があります。さらに、製品回収や販売中止、顧客への賠償に要する費用が発生することにより、経済的な負担が増すだけでなく、安全・品質リスクは当社の評判に長期的なダメージを与えるおそれがあります。これにより、将来的なビジネス機会を損なうことにもつながります。 |

| リスク低減アクション | 当社のものづくり体制は、研究開発部門(設計)、製造部門(生産)、品質保証部門(検証)の各部門が独立しており、部門間で品質情報を共有し、相互にけん制し合うことで、全体のガバナンスを強化する組織構造となっています。また、商品企画から開発・生産・販売・サービスに至るまで、すべての部門が一体となり、安全で高品質な製品づくりに継続的に取り組んでいます。 開発・生産の各ステップでは、複数の検討会・評価会を通じて適合性を評価し、目標達成に向けた作り込み活動を推進しています。このプロセスにより、「品質と信頼性」を確保する品質保証活動を実施しており、これらの取り組みを通じて、地球環境に配慮した製品・サービスの提供と、国際規格や法規制の遵守を実現し、お客さまの安全性確保と満足度向上に努めています。また、人・物危険検知による衝突事故防止サポートや、転倒事故防止をサポートする安全補助装置を採用し、さらに安全性を高めています。 また、各国・各地域の厳格化する製品規制や規格に対応するため、開発部門内に専任の法規制対応部門を設置し、各国の法令・規制に関する情報をデータベース化し、業務のシステム化を進めています。特にエンジン排出ガス規制に関しては、試験部門と認証申請管理部門を分離し、組織の独立性を高めることで、業務の精度向上や不正防止、異常の早期検出を強化しています。 さらに、各地域の最新動向を迅速かつ正確に把握するため、外部コンサルトと契約し、関連法規制情報を収集しています。主要な海外拠点には規制担当者を配置し、現地の法律事務所とも連携しながら、法令遵守体制を強化しています。 |

| サプライチェーンに関するリスク | |

|---|---|

| リスクの説明 | 当社は、「対等なパートナーである協力企業との切磋琢磨を通じたWin-Winの関係を目指す」という理念の下、発注先の評価・選定を行っています。しかし、サプライチェーン上の何らかの理由で、持続可能で責任ある調達への取り組みが不十分であると評価された場合、当社グループのブランドイメージや信用が低下する可能性があります。 また、当社グループの部品・資材の調達は、素材市況やエネルギー価格の変動に影響を受けます。鋼材等の素材価格や原油・電力等のエネルギー価格の高騰は、当社グループ製品の製造原価の増加をもたらします。また、部品・資材の品薄、調達先の倒産あるいは生産打ち切り、多国間での輸出入規制、国際輸送の混乱等により、適時の調達や生産が困難になることで、生産効率が低下し、販売機会を逸する可能性があります。加えて、グローバルサプライチェーンの混乱や予期せぬ素材やエネルギー価格の高騰、これらの供給逼迫が長期化することは、当社グループの経営成績に不利益な影響を与えるリスクがあります。 |

| 事業へのインパクト | 当社は、建設・鉱山機械事業において、全世界で約2,700社の協力企業(1次サプライヤー)と取引を行っています。サプライチェーンにおける協力企業との強固なパートナーシップを確立することは、当社の事業運営において極めて重要です。しかし、万が一サプライヤーがコンプライアンス違反や環境問題への対応を怠る場合、当社の原材料確保や生産継続に影響を及ぼす可能性があります。 当社の生産において、協力企業からの調達が製造原価に占める割合は高く、特に中型油圧ショベルといった主要な建設機械では、約90%に達します。サプライチェーンに関連するリスクは多岐にわたり、例えば個々の協力企業の経営やSLQDCの状況、自然災害、パンデミック、国際的な貿易摩擦、輸出入規制などが挙げられ、これらのリスクが発生すると、生産の中断やコスト増加を引き起こし、最終的には顧客への納期遅延や品質低下につながる恐れがあります。 |

| リスク低減アクション | 当社は、2020年に「パートナーシップ構築宣言」を策定し、サプライチェーンにおける共存共栄と相互の付加価値の向上を目指しています。この宣言を通じて、取引先や事業者との連携を強化し、新たなパートナーシップの構築に努めています。2022年からは、副資材メーカーを含む国内の全ての一次取引先と購買価格の適正化に向けた価格協議を行っています。2024年は引き続き1,207社と価格協議を実施し、必要な価格改定を行っています。今後も取引先との価格協議を年1回以上継続する方針です。 適正な調達活動を維持するため、当社は下請法違反を含む問題についてサプライヤーからの相談・通報を受ける「サプライヤー-相談窓口」を設置し、法令遵守や取引上の問題を迅速に把握・是正できる体制を整えています。また、物流2024年問題への対応として、ドライバーが輸送業務に関して相談できる「ドライバー相談窓口」も設け、社外からの意見や問題点を収集し、適切に対応しています。 重要なサプライヤーに対しては、定期的なリスクアセスメントを通じてリスクの見える化を行い、リスク低減に向けた活動に取り組んでいます。具体的には、日本みどり会企業の負荷状況を月次でモニターし、経営への影響を注視し必要な支援を行っています。また、2020年には物流改善に取り組む自主行動宣言を表明し、国土交通省の「ホワイト物流」推進運動に参加しました。モーダルシフト活用や荷卸場レイアウトの最適化を通じてドライバーの労働時間の削減を目指し、適正な運賃設定に努めるなど、持続可能な物流の実現に向けた取り組みを継続しています。 環境変動に強い生産調達体制の強化として、大雨や洪水などの自然災害による工場被災リスクに備え、外部環境の変化に応じて生産工場や製品供給先を柔軟に変更するグローバル・クロスソーシングや、複数社から部品を調達するマルチソーシングを導入しています。これにより、有事の際も事業を継続できる生産・調達体制を構築しています。 2023年にはアジア調達センターを増強し、ASEAN加盟国や南アジアでの現地調達を拡大しました。また、クロスソーシングを活用して特定地域への依存を低減するため、グローバルでのマルチソース化(複数地域のサプライヤーへの並行発注)を推進しています。 |

| 人材獲得・育成に関するリスク | |

|---|---|

| リスクの説明 | 当社では、人材は新しい価値を生み出す重要な経営資源の一つと捉えており、こうした考えの下で継続的に人材への投資を行っており、社内外の環境変化や経営方針との連動を意識しながら、会社・従業員双方の持続的な成長・発展を目指しています。 しかしながら、労働人口の減少等により、熟年技術者の減少、エンジニア人材の不足、とりわけ当社が必要とするデジタル技術やEV関連技術等の重点分野での人材獲得競争が世界中で激化しています。これらの人材獲得が計画通り進まない場合やこれらの専門分野で求められるスキルを持つ社員を育成し、製品の研究開発に必要な能力を確保できなかった場合、当社の経営計画の実行及び持続的な成長に重大な影響を及ぼす可能性があります。 |

| 事業へのインパクト | 中期経営計画の成長戦略3本柱として、①イノベーションによる価値共創、②成長性と収益性の追求、③経営基盤の革新を掲げており、経営基盤の革新においては「事業成長を支える人材の獲得・活躍の推進」を重点活動の一つに位置付けています。「事業成長を支える人材の獲得・活躍の推進」を進める上で、ソフトウェア開発などに精通したデジタル人材の獲得・育成が必要となります。それらの人材の獲得・育成が計画通り進まない場合、中期経営計画と会社の持続的な成長に影響を及ぼす可能性があります。 また、ソリューションビジネスを進めるうえで、パートナーとの協業やM&Aなど、社内のコア技術と外部の知見の融合による技術革新のスピードアップが必要となります。これらが計画通り進まない場合、中期経営計画と会社の持続的な成長に影響を及ぼす可能性があります。 また、人材獲得が困難な状況では、獲得した社員の定着と育成が重要となります。社員の会社に対するエンゲージメントを把握し適切な対策を講じない場合には、エンゲージメントの低下による人材流出が拡大し、会社の持続的な成長に影響を及ぼすリスクがあります。 |

| リスク低減アクション | 多様な社員が安心して働ける職場を作り出し、イノベーションが生まれやすい環境にするだけでなく、個々人のモチベーション向上や企業文化の変化を促し、会社全体の成長に繋がるよう、ダイバーシティー&インクルージョンを推進しております。その一環として、女性社員比率の向上、LGBTQの支援、障がい者雇用の促進等を実施しており、人的資本情報を開示しています。 また、本社ビルの建替えを機に、産学・産産連携やオープンイノベーションの拡大など、共創・協業活動を活性化する都市型イノベーションセンターとしての機能強化を目指します。加えて、優秀な人材確保のため、グローバル本社を採用の重要拠点と位置づけ、リアルとオンラインを駆使した新たな採用イベントやインターンシップなど、コマツを体感、体験できる機会を拡充し採用力の強化に繋げていきます。 また、デジタル人材の獲得が困難なことから、社内での育成を進めています。2019年度に「AI人材育成プログラム」をスタートし、独自のカリキュラムで、AIに関する知識・技術に加え、お客さまのビジネス課題をAIで解決できる問題に変換する能力、先端企業と連携してプロジェクトを推進する能力を持つ人材の育成を行っています。 更に、社員のエンゲージメント向上に関しては、エンゲージメントサーベイをグローバルベースで定期実施し、社員のエンゲージメントを把握、分析し、地域・組織ごとの強みや課題を明らかにし、人事諸施策への反映などに取り組んでいます。 |

| 情報セキュリティリスク | |

|---|---|

| リスクの説明 | 近年、サイバー攻撃の脅威は年々驚異的な速さで高度化・巧妙化しており、緊急かつ深刻な脅威となっています。特に、不正アクセス、ランサムウェア、フィッシング、DDoS攻撃などの手法が進化し、被害を受けた際には、業務の中断や情報漏洩のリスクに直面します。この結果、顧客の信頼を失うだけでなく、ブランド価値の低下、法的制裁金の発生、訴訟リスクの増加といった形で、企業経営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。 さらに近年、各国・各地域ではプライバシー保護、サイバーセキュリティ、や経済安全保障の観点から、個人情報の保護、サイバーセキュリティの強化、データローカリゼーションなどの法律・規則の制定や強化が進められています。当社がこれらの要件を満たすことができなかった場合、法令違反に伴う法的責任が発生し、当社の信頼性やブランドイメージ、さらには顧客との関係に影響を及ぼす可能性があります。 |

| 事業へのインパクト | 当社はICTを活用した「つながる工場」の実現や、電動化建機、スマートコンストラクション、鉱山機械の自動化(AHS等)、データドリブンビジネス(KOMTRAX等)といったIoT関連の事業を展開していますが、一方でサイバー攻撃の高度化に伴い、これらのシステムが狙われるリスクも増加しています。当社は複数の対策を講じることで、システムが不正にコントロールされるリスクを低減していますが、万が一、サイバー攻撃による重要な情報の流出やシステムの停止などの被害が生じた場合には、当社の情報セキュリティ対策が不十分であると見なされ、顧客との取引の停止、顧客からのデータ共有の拒否による当社のソリューションビジネスへの支障が出るおそれがあります。 また、当社は建設機械・車両事業において、62の生産拠点、56の販売拠点、151カ国にわたる208社の販売・サービス代理店を通じて、グローバルにビジネスを展開しています。万が一、当社が各国・各地域の法規制の強化に対応しきれず、法的要件を満たすことができなかった場合、法令違反による法的責任が発生し、当社の信頼性や業績に深刻な影響を及ぼす可能性があります。 |

| リスク低減アクション | 当社は、これらのリスクに対応するため、グローバルで19のCSIRT(Computer Security Incident Response Team)を構築・運用し、インシデント発生時には迅速に対応し、被害の最小化と早期復旧を図っています。生産現場特有のリスクに対しては、2023年度にFSIRT(Factory Security Incident Response Team)を立ち上げ、工場ネットワークや生産設備のセキュリティ監視、インシデント対応訓練を実施し、生産活動の継続確保に努めており、万が一、工場でサイバーインシデントが発生した場合には、FSIRTとCSIRTが緊密に連携して対応します。 また、当社はお客様に安全な製品を提供し続けるため、製品の企画・設計段階からセキュリティを組み込む「セキュアバイデザイン」の考え方を推進し、製品の脆弱性情報の管理や対応プロセスの体制構築にも取り組んでいます。これにより、製品ライフサイクル全体を通じたセキュリティの確保を目指しています。 加えて、CRAやNIS2指令といった法規制の国際的な動向や、お客様からの高度なセキュリティ要求事項を継続的に把握し、これらに対応するためのプロセス整備にも取り組んでいます。 さらに、サプライチェーンを構成する代理店・協力企業各社との連携も強化し、グループ全体およびバリューチェーン全体でのサイバーレジリエンス向上を推進しています。 |

| 地政学的なリスク | |

|---|---|

| リスクの説明 | 当社は、開発・生産・販売等の拠点を世界各国に設け、グローバルに事業を展開しており、特定地域における社会的、政治的、軍事的な緊張の高まりは、当社の事業へ影響を及ぼす可能性があります。多様化する地政学リスクがもたらす資源価格変動や輸出入規制、サプライチェーンへの影響等を最小限に抑えるためにすべく、当社では各国の政治・経済情勢や法規制の動向を確認し、状況の分析及び対応を行っています。しかしグローバルでの政治的分断、軍事的緊張によりサプライチェーンの混乱や金融・経済への影響が生じる可能性があります。このような状況に対して、当社は経済安全保障推進法をはじめとする経済安全保障関連・諸規制の動向について情報の収集と分析にあたっていますが、予期しない事態に直面した場合には、当社の経営成績に不利益な影響を与えるリスクがあります。 |

| 事業へのインパクト | ロシア・ウクライナ情勢に鑑み、コマツはロシアに対する本体、部品・コンポーネントの出荷を停止し、ロシアの生産現法も現地での生産を停止しています。CIS(ロシア、ベラルーシの他、非制裁対象6カ国を含む)の事業環境は不透明な状況が続いており、今後さらに天然資源が豊富な中央アジアを中心とする非制裁対象6カ国においても顧客サポートが出来ない状況が継続すると、将来の事業へ影響を及ぼす可能性があります。 また、当社エレクトロニクス関連製品には最先端技術が導入されており、その一部は輸出貿易管理令に基づく輸出規制品に該当します。現時点での影響は軽微ですが、今後規制が更に強化された場合、本体販売の機会損失とサービスサポートへの支障が生じ、当社事業に影響を及ぼす可能性があります。 |

| リスク低減アクション | このようなリスクに対処するため、当社は地域間で生産・部品を相互に供給するフレキシブルな生産体制「グローバル・クロスソーシング」を構築しています。この体制では、為替の変動や各拠点の生産能力、コスト競争力、地域の需要動向を考慮し、最適な拠点から各市場への製品・部品を供給しています。さらに、同一部品については、複数の調達先を確保する「マルチソーシング」を強化し、リスクを分散させる取り組みも行っております。 また、ロシア・ウクライナ情勢への対応として、CIS地域のうち非制裁対象6カ国は、天然資源が豊富な中央アジアに位置する重要な市場であることを踏まえ、当社はカザフスタン共和国に100%子会社である Komatsu Central Asia LLP(以下、 新会社)を設立しました。この新会社は、中央アジア地域での販売・サービス機能を担うことで、一層の販売・収益拡大を図っています。 さらに、輸出貿易管理令の改正に関しては、社内に専門部署を置き、情報を速やかに収集するとともに、その内容を関係する事業部門と共有して適時適切に対応する体制としています。また最先端技術の輸出規制については、規制対象地域以外の市場開拓や、商品の差別化機能の強化と長寿命モジュールによる能力向上、部品事業の収益性改善による競争力向上により、売上減少分を他地域へシフトし、収益源の分散と拡大を図っています。 |

| AI活用に関するリスク | |

|---|---|

| リスクの説明 | AIの進化は、これまでの事業の前提条件を変える可能性があり、この効果的な活用は、①イノベーションによる価値共創、②成長性と収益性の追求、③経営基盤の革新を掲げる当社の戦略に不可欠と考えています。AIを戦略的に取り入れられない場合、新たなビジネス機会を喪失し、製品やサービスの競争力を失う可能性があります。 |

| 事業へのインパクト | 生成AIは現在急速に進化している分野であり、世間でもその機会とリスクについて多くの議論がなされていますが、これらの変化を脅威と捉えるのではなく、機会として捉え、生成 AI を上手に利用する必要があります。このような新たな技術の急速な変化に迅速に対応し、当社のみならず顧客、代理店も含め生産性や効率性を向上させることができなかった場合、競争力に影響を及ぼす可能性があります。他方で生成AIの利用方法を誤ると、機密情報の入力による情報漏洩や、他者の権利侵害等を惹起する可能性があります。 |

| リスク低減アクション | 世界各国の拠点が連携を深め、生成AI活用による変化への対応に迅速に対応できる体制として、Chief Technology Officer (CTO)をリーダーとする社内横断的なプロジェクトを設置し、生成AI活用による変化に迅速に対応しています。 先進的なユースケースの開発と実装を通じて、生成AI分野の新技術の可能性と利用知識を獲得し、安全な導入を実現しています。 さらに生成AI利用のリスク管理として、グローバルな生成AI利用ポリシーとルールを策定し、それに基づく社内研修を実施しています。これにより情報漏洩や他者の権利侵害等を防ぎつつ、生成AIをビジネスに安全に取り入れています。 |

2024年度のリージョナルリスクは以下の通りです。

| 地域コミュニティ・先住民族の権利に関するリスク | |

|---|---|

| リスクの説明 | 企業が人権を尊重し、責任ある行動をとることがますます重視されるなか、事業活動における人権侵害が顕在化した際、地域社会からの反発や不買運動、社会的批判による企業の評判の損失、事業の遅延や中断、取引の停止等が生じるリスクが考えられます。 特にマイニング事業においては、顧客から先住民族の権利の尊重が求められており、当社の製品使用時に先住民族の権利が侵害された場合、ビジネスへの影響が一定程度生じる可能性があり、先住民族の権利への配慮が不十分な企業とみなされることで、レピュテーションに対する影響が懸念されます。 |

| 事業へのインパクト | 当社の2025年3月期の売上高4兆1000億円のうち、約1兆9000億円が鉱山機械によるもので、マイニング事業における売上は全体の約半分を占めています。 こうしたなか地域コミュニティ・先住民族の権利に対する取組みが不十分な場合や、対応に失敗した場合、売上の減少や成長の鈍化を招き、当社の財務状況に重大な損失をもたらす可能性があります。 |

| リスク低減アクション | 当社は2019年に「人権に関する方針」を策定し、国際基準に準拠した人権の尊重をグローバルな組織全体に適用して事業を行うことを宣言しました。この人権方針は「コマツの行動基準」に反映し、全世界のグループ全社員に徹底しています。 この人権方針に基づき、当社では、事業活動における人権課題を特定し、予防し、軽減し、対処するデューデリジェンスを、社外専門家の協力を得て継続的に実施しています。2022年度は、国内外のグループ会社全社ならびに主要サプライヤーを対象にウェブによる人権調査を実施しました。その結果は回答企業にフィードバックし、リスク緩和措置に取り組んでいます。また、南アフリカ共和国でインパクトアセスメントを実施し、さまざまなステークホルダーと人権について集中した議論を図り、顧客との間でも課題・価値意識を共有し理解を深める成果が得られています。2024年度にはダウンストリームビジネスにおけるステークホルダーエンゲージメントの一環として、西アフリカ諸国を管轄する独立系販売代理店との面談を実施し、人権対応に限らず、環境対策や地域人材育成、社会貢献活動等、サステナビリティ全般について幅広く意見交換を行いました。 さらに、当社は人材育成が社会課題となっている地域において、国や自治体、お客さまと連携し、人材育成に取り組んでいます。例えばマイニング事業では、人材育成の一環として、国や地域による様々な事情から、教育の機会が限られている人々に対し、南米や南アフリカ共和国などで独自の人材育成プログラムを展開し、基礎教育や実践的な技術教育を提供しています。 今後も当社は持続可能な社会の実現に向け、さまざまな国・地域での事業活動を通じて、地域コミュニティや先住民族の権利に配慮してまいります。 |

世界のさらなる政治的分断により各国の規制が強化される可能性があります。当社グループでは、経済安全保障推進法を始めとする経済安全保障関連・諸規制の動向に関する情報の収集と分析にあたっています。

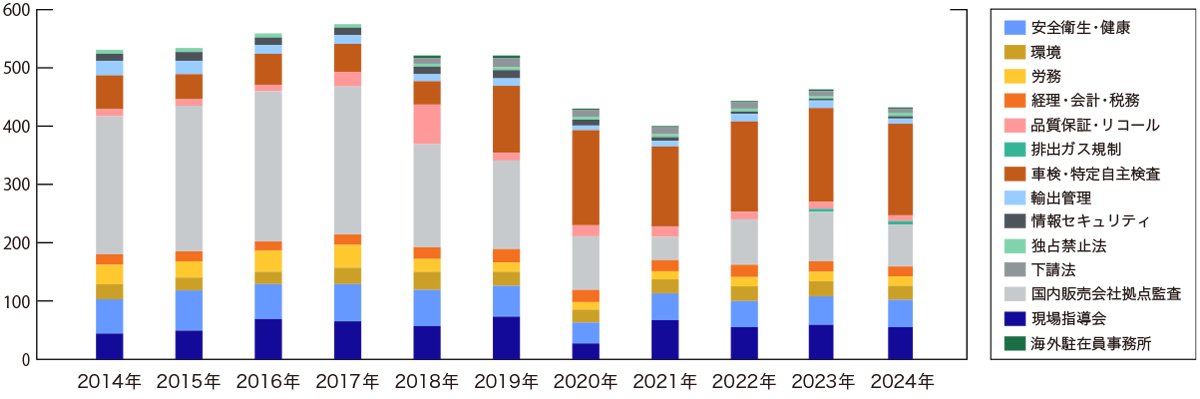

コマツではリスク管理活動の一環として、2008年度よりコンプライアンス・リスク監査(CR監査)を実施しています。これはJ-SOX監査(金融商品取引法に基づき実施している、財務報告に係る内部統制の評価)ではカバーできない分野や、会社における潜在的なコンプライアンス・リスクの見える化(特に法令遵守状況の確認・評価) を目的としたもので、社内専門家チームにより、定期的(3年1巡を目安)監査に重点を置いてコマツ、国内外の関係会社、国内のオーナー系代理店、協力企業および販売店を対象として内部監査を実施しています。この活動を通じて、各社・各部門の管理レベルとコンプライアンス意識のさらなる向上を目指しており、事業環境の変化に合わせて監査分野や手法を見直し、CR監査の品質を高めるよう進めています。CR監査の実施状況は、社長への月次報告、および、取締役会での報告(年一回)を実施しています。

2024年度の実施分野は以下の通りです。

(1)安全衛生・健康、(2)環境、(3)労務、(4)経理・会計・税務、(5)品質保証・リコール、(6)排出ガス規制、(7)車検・特定自主検査(法令上義務付けられた検査)、(8)輸出管理、(9)情報セキュリティ、(10)独占禁止法、(11)下請法

なお、上記分野を横断するCR監査として、販売会社の各拠点に対して実施する、現場指導会(安全衛生・健康、環境、車検・特定自主検査)、販社 拠点監査(経理・会計、労務、情報セキュリティ)、海外事務所に対して実施する駐在員事務所監査(安全衛生・健康、労務、経理・会計、情報セキュリティ)があります。